他山#“花粉比山脉更古老”丨评约翰·伯格《简洁如照片》( 二 )

然而,命名并非起个名字那么简单,不是“要有光。就有了光”的单一因果链条。命名往往被难以预料的复杂性裹挟。在许多具体的情形中,“难以描述”是“难以忍受”的近邻。或许这也进一步解释了为什么伯格不去展示工人的照片,因为即使展示出来,摄影图像在视觉和讯息传达上的清晰度容易让人们产生“我已经理解了他们”的错觉。为此,伯格转而去写自己所设想的五位工人的精神世界,以此来引发读者超越图像的想象,“他们明白,安纳托利亚的冬天总会下雪,夏天也总会有动物因干旱而死,工人运动总会遇到镇压。乌托邦只存在于地毯上。”地毯在文章中第一次出现,想必是这张照片中的元素。土耳其、乌托邦、地毯……这些带着历史的关键词之间意义模糊的扭结,恰恰是伯格在《简洁如照片》中尝试精确描述的核心,亦是命名的深层实义。

文章插图

约翰·伯格。

约翰·伯格于 2017 年仙去。如果挪用他自己的句子,约翰“不再像他的同代人那样,活在时间的联结中。他就像钻石和变形虫,处在那个联结的圆周上(不是圆圈的圆周,而是球体的圆周)。他和所有的死者一样,处在这种联结中。……与生者不同,对死者来说,球体的周长既不是边界也不是屏障”。伯格是命名死亡的高手,他常常着眼于死者和生者的相对位置,以及他们是如何交换讯息的。

【 他山#“花粉比山脉更古老”丨评约翰·伯格《简洁如照片》】在《简洁如照片》的《在高地的时光》一篇中,伯格解释了在墓碑上镌刻名字和日期的意义,“这些碑文是写给冥界的推荐信(关于刚刚逝去的人),写这些信是使那些已经离开的人无需被重新命名”。与之相比,伯格关于死亡、圆周和球体的这句更显独辟蹊径。他借多维宇宙的物理学模型,描述了专属于死者的世界可能的样子——死者围绕在生者左右,但两者的连接并非像神鬼故事一般,发生在迎面相撞的时刻,而是如同月球之于地球,凭借宇宙暗夜中光的相交,召回生者和死者所记忆着的彼此的图像。

伯格总是在写他人应对不可忍受之事的方法,有时死亡本身即是殉道者的终极方案——死亡标志着其所看到的周遭业已陷入“本质上的不可忍受”,于是死亡便成为“非常自然的结果”。从《简洁如照片》里“死亡”的高频出现来看,伯格其实早在盛年就开始预想自己的死亡了。当然,所谓“非常自然的结果”仅仅指死亡自身,其中不包含多余的修辞,而且它不一定是激烈的、耀眼的,也有可能是安静的,乃至平淡的。对伯格来说,死亡是生命的一部分,“这不仅仅在于人们对死亡有所预期和准备,还在于和死亡有关的内容已经注定,至少部分已经注定”。

他以这样的方式写过摄影师亨利·卡蒂埃-布列松、豪·班克罗夫特、演员卡特琳·卡特里奇……文章的字里行间从未有过滥情式的悲伤,伯格把死写得极轻盈,并通过这种轻来承载死亡的重;他也以同样的方式写给未来的,尤其是死后的自己,“一切都在变化。……确切地说,一切都在靠近我曾在的地方,而我已经离开那个地方。我无处不在,在山坡上,在山谷对面的森林里,在那棵死去的梨树上,在我搂干草的田野里”。句中所见的同样是伯格在轻与重之间的自如游弋。

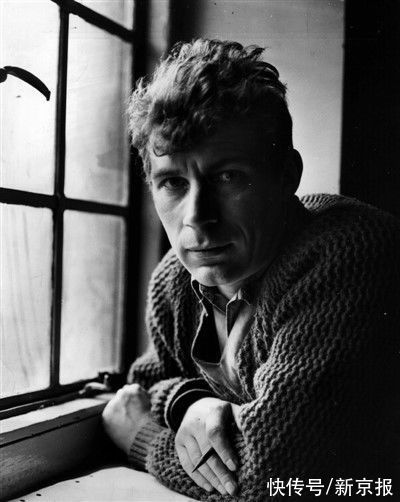

文章插图

年轻时的约翰·伯格。

或许是独爱诗歌的缘故,在伯格谈论诗的诸多段落中,我们经常能看到足以引领其毕生创作的句子。比如他曾说过,诗歌能够“带来平和。……不是通过麻醉或简单的安慰,而是通过承诺——所经历的一切不会消失,不会像从未发生过一样”;“相比故事,诗歌更接近祈祷。”承诺和祈祷,这两个向前向上的语词昭示了伯格写作中的未来面向:不是针对具体的过往或者当下,假想未来的图景几何,而是在生死的循环结构中,预想那些比较靠后的时刻,可能是死,也可能是生——“只有当时间是单线性时,对未来事件或命运的预知才意味着决定论,也就意味着人们没有自由。如果时间是多线性的,或是循环的,那么语言和命运可以共存,人们可以自由选择。”死亡是这个循环结构中的节点,也是一次命名中的节点。

- 美丽家园@落叶课堂后,居然涌现那么多蓝媒“艺术家”

- 杨晓通&“当代女马可·波罗”意大利文讲述侨乡浙江瑞安非遗

- 袁侃@当石库门遇上当代艺术,来今潮8弄体验一场“城市奇遇”

- 赛事!日照“太阳城”网球公开赛启动仪式圆满举行

- 感觉|?品黄香九画“猪”

- 西装|《不会恋爱的我们》来袭,金晨化身霸总,恋上“小狼狗”王子异

- |虎年喜相“豫”!河南博物院携“青玉虎形佩”首次参与“集五福”

- 纸杯#美术生在杯子上画“知否”,当倒入水瞬间,网友:居老师挺住!

- 希腊人$古希腊眼里的中国,犹如“神族”一般,中国人看了都难以置信

- 错换人生&谁家子弟谁家院,“错换人生”DNA再掀波澜