译本|西坡:初来乍到之高尔基( 三 )

因为有这样的白话译本行世,文言译本与读者渐行渐远,也就势所必至,理所当然了。

再看以下这一段文字,“加应”这个人物形象,是不是有点像我们熟悉的一个小说人物?对,他便是鲁迅笔下的阿Q:

这个市镇上的居民,看似脱出尘世,谁知却有欢喜侮弄他人的癖好,没有机会便罢,倘有机会,没有不行的,若是眼前不得些便宜,他们心里就忽忽如有所失。

因此,加英住在这个市镇,实有些不能堪。但则有谁要侮辱加英,却也没有妙法。任是人家嘲弄,他只将好似深不可测地莞尔一笑,应付于他。不但这般,有时还帮助人家嘲弄自己,以此和人交往。人家倒也不生厌恶之心,得以悠游度日。这个或是加英温良谦让的私德所致,也未可知。

毋庸讳言,吴梼的译作,有时也让人瞠目结舌,比如,“从那红毛刚鬣公胡须之中露出那张脸来,好似中国乡间俗子家里挂着钟馗进士的绘像一般。”读者难免困惑:难道高尔基那么熟悉钟馗?难道长谷川二叶亭那么了解中国乡间民俗?毫无疑问,吴梼充当了那个添油加醋者。而这点,正是二十世纪初中国翻译界的通病。

非常值得一提的是,吴梼身上还有几个第一:第一个把莱蒙托夫引入中国,第一个把契诃夫引入中国……另外,他还是最早将莫泊桑、苏德曼、显克微支、马克·吐温、柯南道尔等名家名作介绍到中国来的翻译家之一。

中国翻译史理应给他一个崇高的地位而不是连个基本行状也捉摸不清。

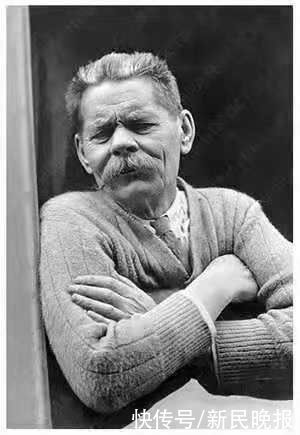

文章插图

晚年高尔基

有人不免要问:你何德何能,敢于拉扯《忧患余生》?

说起来,才疏学浅如鄙人,能够在此别置一喙,实在是机缘凑巧。

三十多年前,著名学者施蛰存先生要把《忧患余生》编入《中国近代文学大系·翻译文学集》,可是他无法搞定原始文本——上海图书馆徐家汇藏书楼里虽有全套《东方杂志》,但概不外借,也不让复印。施老便往著名出版家、“大系”总编纂范泉先生身上一推。范先生便与我商量,叫我去把它抄录下来。于是,大概有十来天,我就孵在藏书楼里专心抄书,外加新式标点。其时,像我这样每天坐在藏书楼抄书的,我碰到的就有陈子善(他正在抄录知堂发表在《大报》《亦报》上的文章)、丰一吟(她正在为编《丰子恺文集》而收集父亲的佚文)等。

“日出而作,日落而息。凿井而饮,耕田而食”。为了提高抄写速度以及增强手民的辨识度,我不断改变抄写字体,什么弘一体、舒同体、大千体、山谷体……最后敲定采用茅盾版的瘦金体。

那些天,除了腰酸背痛,我的近视度数肯定加深了。

交差、付印之后,我浑身轻松。

一天,我踱进单位资料室想休息一下,顺便看看有什么有趣的闲书可以翻翻。一圈打量下来,偏偏一眼瞥见角落一只大书橱顶端的玻璃门里,整整齐齐安放着一套《东方杂志》影印本!

我的天哪!不用说,我被狠狠地打了一闷棍,完全懵了,哭笑不得……

之前自己对“加应”这个人物的遭遇非常同情;现在,“忧患余生”缠上了我,是时候轮到“加应”来同情我了吧!(西坡)

- 锦鲤抄#初中生最爱听的3首“古风歌曲”,特别最后一个,堪称学渣“福音”

- 科瓦列夫!清末民初,外国人眼中的北京春节:爆竹声中福运到

- 舞动@夜如水,风轻唱,往事翩翩

- 林如海!林黛玉的母亲贾敏,当初为什么不嫁到“四大家族”中这一原因羞于启齿

- 易经|《易经》乾卦初九爻为什么是“潜龙”?分析爻辞断句时有哪些依据?

- 人间草木$寸寸芳华,染遍烟凉,谁的悲欢,荒了流年,谁的时光,凉了初见

- 斗破苍穹$斗破苍穹:当初帮萧炎撑场面的三个好友,他们的结局如何?

- 应届毕业生|初入社会的毕业生要求工资8千,老员工不服气,老板做法很解气

- |职场的竞争,家庭和生活的压力,我们能保持初心吗

- 宣尼悲获麟|南朝以及初唐诗人作诗,经常犯这个毛病,大家要注意避免